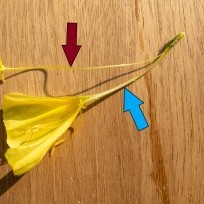

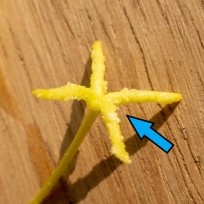

- Spitzen der Kelchblätter berühren sich am Grund (an jungen Knospen beurteilen!)

- Knospen jung meist grün, später oft rot überlaufen, gestreift oder beringt.

- Kelchblätter resp. Knospen +/- borsten- und drüsenhaarig.

- Je nach Art länger oder kürzer.

- Systematik

- Eudicotyledonae

- Onagraceae

- Oenothera

- Oenothera biennis aggr.

Oenothera biennis aggr.

Zweijährige Nachtkerze Artengruppe

Morphologie

Generative Merkmale

-

Knospen

Spitzen der Kelchblätter, die sich bis zum Grund berühren, Knospe rot überlaufen und lang (Lorenz Scherler)

Spitzen der Kelchblätter, die sich am Grund berühren aber oben leicht offen sind, Knospe grüne Färbung und kurz (Lorenz Scherler)

Öffnende Knospe Abends. (Lorenz Scherler)

-

Blüten

- Blütenstand eine aufrechte, vielblütige Traube.

- 4 Kelchblätter.

- 4 gelbe, 1.5–6 cm lange Kronblätter.

- Kronblätter länger als die Staubblätter.

- Fruchtknoten unterständig.

- Achsenbecher (Hypanthium) deutlich länger als der Fruchtknoten.

- Staubblätter 8, Pollen mit klebrigen Fäden miteinander verbunden.

- Blüten öffnen sich abends innert Minuten und verwelken am nächsten Tag rasch.

- Nach dem Öffnen stark duftend.

Traubiger Blütenstand mit Kronblattlänge 50 mm (Lorenz Scherler)

Blütenstand mit Fruchansätzen (Lorenz Scherler)

Blüten frühmorgens um 6h…. (Lorenz Scherler)

….und gleiche Population Nachmittags 16h (Lorenz Scherler)

-

Früchte

- Vierklappige, vielsamige Kapseln.

- Samen ohne Haarschopf.

Vegetative Merkmale

-

Wuchsform / Stängel

- Bildet im ersten Jahr eine grundständige Blattrosette mit am Boden anliegenden Blättern.

- Aufrechter Wuchs und Blüte erst im zweiten Jahr, meist verzweigt, bis 1.5 m hoch, Höhe sehr variabel, Hauptachse stets kräftiger.

- Stängel und Blütenstandsachse mit oder ohne rote Punkte.

- Stängel +/- borsten- und drüsenhaarig.

Stängelabschnitt rot überlaufen, Drüsen- und Borstenhaare, rote Punkte an der Basis der Drüsenhaare (Lorenz Scherler)

Stängelabschnitt grün mit wechselständigen Blättern, Drüsen- und Borstenhaaren, wenigen rote Punkten (Lorenz Scherler)

Population mit unterschiedlicher Wuchshöhe, jedoch vermutlich gleicher Art (Lorenz Scherler)

Population mit grossblütiger, niedriger Art (Kronblatt 50 mm) und hochwüchsiger, eher kleinblütiger Art (Kronblatt 25 mm) (Lorenz Scherler)

-

Blätter

- Rosettenblätter lang gestielt.

- Stängelblätter kurz gesteilt oder fast sitzend, wechselständig.

- Blätter lanzettlich mit markantem Mittelnerv, dieser weiss bis rot.

- Blätter ganzrandig bis gezähnt, teilweise bucklig oder querrunzelig.

Rosettenblatt, gezähnter Blattrand, lang gestielt, Hauptnerv weiss (Lorenz Scherler)

Stängelblatt, kurz gestielt, Hauptnerv leicht rot überlaufen (Lorenz Scherler)

-

-

-

-

- Asplenium adulterinumBraungrünstieliger Streifenfarn

- Asplenium ×alternifoliumDeutscher Streifenfarn

- Asplenium ×alternifolium nothosubsp. alternifolium

- Asplenium ×alternifolium nothosubsp. heufleri

- Asplenium billotiiBillots Streifenfarn

- Asplenium fissumGespaltener Streifenfarn

- Asplenium fontanumQuell-Streifenfarn, Jura-Streifenfarn

- Asplenium forezienseForeser Streifenfarn, Französischer Streifenfarn

- Asplenium lepidumZarter Streifenfarn

- Asplenium ×murbeckiiMurbecks Streifenfarn

- Asplenium petrarchaePetrarcas Streifenfarn, Strichfarn

- Asplenium presolanense--

- Asplenium seelosiiDolomiten-Streifenfarn

- Asplenium septentrionaleNordischer Streifenfarn

-

- Asplenium trichomanes subsp. hastatumGeöhrter Braunstieliger Streifenfarn

- Asplenium trichomanes subsp. pachyrachisDickstieliger Braunstieliger Streifenfarn

- Asplenium trichomanes subsp. quadrivalensTetraploider Braunstieliger Streifenfarn

- Asplenium trichomanes subsp. trichomanesKalkmeidender Braunstieliger Streifenfarn

- Asplenium virideGrünstieliger Streifenfarn

-

-

-

-

- Dryopteris affinis aggr. Typ 7

- Dryopteris affinis aggr. Typ Langfiederchen

- Dryopteris affinis aggr. Typ Mooskopf

- Dryopteris affinis aggr. Typ Pfalz

- Dryopteris affinis aggr. Typ Tannberg

- Dryopteris affinis subsp. affinis var. affinis

- Dryopteris affinis subsp. affinis var. disjuncta

- Dryopteris affinis subsp. punctataPunktierter Schuppiger Wurmfarn

- Dryopteris borreriBorrers Schuppiger Wurmfarn

- Dryopteris borreri var. robusta

- Dryopteris cambrensis subsp. insubricaInsubrischer Schuppiger Wurmfarn

- Dryopteris lacunosaLückiger Schuppiger Wurmfarn

- Dryopteris pseudocomplexa

- Dryopteris pseudodisjunctaEleganter Schuppiger Wurmfarn

- Dryopteris carthusianaDorniger Wurmfarn

- Dryopteris cristataKamm-Wurmfarn

- Dryopteris filix-masEchter Wurmfarn

- Dryopteris remotaEntferntfiedriger Wurmfarn

- Dryopteris villariiVillars' Wurmfarn

-

-

-

- Equisetum arvenseAcker-Schachtelhalm

- Equisetum fluviatileSchlamm-Schachtelhalm

- Equisetum hyemaleWinter-Schachtelhalm

- Equisetum ×mooreiMoores Schachtelhalm

- Equisetum palustreSumpf-Schachtelhalm

- Equisetum pratenseWiesen-Schachtelhalm

- Equisetum ramosissimumÄstiger Schachtelhalm

- Equisetum sylvaticumWald-Schachtelhalm

- Equisetum telmateiaRiesen-Schachtelhalm

- Equisetum ×trachyodonRauzähniger Schachtelhalm

- Equisetum variegatumBunter Schachtelhalm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Allium ampeloprasumAil d'Orient, Ail faux poireau

- Allium angulosumKantiger Lauch

- Allium cepaKüchen-Zwiebel, Gemeine Zwiebel

- Allium ericetorum--

- Allium fistulosumWinter-Zwiebel

- Allium insubricumInsubrischer Lauch

- Allium lineareSteifer Lauch

- Allium lusitanicumBerg-Lauch

- Allium narcissiflorum--

- Allium nigrumSchwarzer Lauch

- Allium oleraceumRoss-Lauch, Gemüse-Lauch

- Allium paniculatum--

- Allium paradoxumWunder-Lauch

- Allium porrumGemüse-Lauch, Gemeiner Lauch, Suppen-Lauch, Porree

- Allium rotundumKugeliger Lauch

- Allium sativumKnoblauch

- Allium schoenoprasumSchnittlauch

- Allium scorodoprasumSchlangen-Lauch

- Allium sphaerocephalonKugelköpfiger Lauch

- Allium suaveolensWohlriechender Lauch

- Allium ursinumBärlauch

- Allium victorialisAllermannsharnisch, Nünhemlere

- Allium vinealeWeinberg-Lauch

-

-

-

-

- Carex acutiformisSumpf-Segge, Scharfkantige Segge

- Carex albaWeisse Segge

- Carex appropinquataSonderbare Segge

- Carex atrofuscaSchwarzrote Segge

- Carex austroalpinaSüdalpen-Segge

- Carex baldensisMonte Baldo-Segge

- Carex bicolorZweifarbige Segge

- Carex bohemicaBöhmische Segge, Zypergras-Segge

- Carex brachystachysKurzährige Segge

- Carex brevicollis--

- Carex brizoidesZittergras-Segge, Wald-Seegras

- Carex buxbaumiiBuxbaums Segge, Moor-Segge

- Carex canescensGraue Segge

- Carex capillarisHaarstielige Segge

- Carex capitata--

- Carex caryophylleaFrühlings-Segge

- Carex cespitosaRasen-Segge

- Carex chordorrhizaSchnurwurzel-Segge, Ranken-Segge

- Carex davallianaDavalls Segge

- Carex depauperataArmblütige Segge

- Carex diandraDraht-Segge, Zweistaubblättrige Segge

- Carex digitataFinger-Segge

- Carex dioicaZweihäusige Segge

- Carex distansLanggliederige Segge, Entferntährige Segge

- Carex distichaZweizeilige Segge, Kamm-Segge

- Carex divisa--

- Carex echinataIgelfrüchtige Segge, Stern-Segge

- Carex elataSteife Segge, Hohe Segge

- Carex elongataLangährige Segge

- Carex ericetorumHeide-Segge

- Carex ferrugineaRost-Segge

- Carex fimbriataFransen-Segge

- Carex firmaPolster-Segge

- Carex flaccaSchlaffe Segge

- Carex flava × hostiana--

- Carex foetidaSchneetälchen-Segge, Stinkende Segge

- Carex frigidaKälteliebende Segge, Eis-Segge

- Carex fritschiiFritschs Segge

- Carex fuliginosa--

- Carex grayiMorgenstern-Segge

- Carex hallerianaGrundstielige Segge, Hallers Segge

- Carex hartmaniiHartmans Segge

- Carex heleonastesTorf-Segge

- Carex hirtaBehaarte Segge

- Carex hostianaHosts Segge, Saum-Segge

- Carex humilisNiedrige Segge

- Carex juncellaBinsenartige Segge

- Carex lachenaliiLachenals Segge, Schneehuhn-Segge

- Carex laevigataGlatte Segge

- Carex lasiocarpaBehaartfrüchtige Segge, Faden-Segge

- Carex leporinaHasenpfoten-Segge

- Carex limosaSchlamm-Segge

- Carex liparocarposGlanz-Segge

- Carex maritimaBinsenblättrige Segge, Meerstrand-Segge

- Carex melanostachya--

- Carex michelii--

- Carex microglochinKleinhakige Segge, Spitzen-Segge, Grannen-Segge

- Carex montanaBerg-Segge

- Carex mucronataStachelspitzige Segge

- Carex nigraBraune Segge

- Carex ornithopodaVogelfuss-Segge

- Carex ornithopodioidesAlpen-Vogelfuss-Segge, Vogelfussähnliche Segge

- Carex otrubaeOtrubas Segge, Hain-Segge

- Carex pallescensBleiche Segge

- Carex paniceaHirsen-Segge

- Carex paniculataRispen-Segge

- Carex paucifloraWenigblütige Segge

- Carex pauperculaAlpen-Schlamm-Segge, Magellan-Segge

- Carex pendulaHänge-Segge

- Carex pilosaWimper-Segge

- Carex piluliferaPillen-Segge

- Carex pseudocyperusZypergras-Segge

- Carex pulicarisFloh-Segge

- Carex punctataPunktierte Segge

- Carex remotaLockerährige Segge, Winkel-Segge

- Carex repens--

- Carex ripariaUfer-Segge

- Carex rostrataSchnabel-Segge, Aufgeblasene Segge

- Carex rupestrisFelsen-Segge

- Carex sempervirensHorst-Segge, Immergrüne Segge

- Carex stenophylla--

- Carex strigosaDünnährige Segge

- Carex supinaNiedrige Segge, Steppenrasen-Segge

- Carex sylvaticaWald-Segge

- Carex tomentosaFilz-Segge

- Carex umbrosaLangblättrige Segge, Schatten-Segge

- Carex vaginataScheiden-Segge

- Carex vesicariaBlasen-Segge

- Carex vulpinaFuchs-Segge

- Carex vulpinoideaFalsche Fuchs-Segge

-

- Cyperus difformisMissgestaltetes Zypergras

- Cyperus eragrostisFrischgrünes Zypergras, Liebesgrasartiges Zypergras

- Cyperus esculentusEssbares Zypergras, Erdmandel

- Cyperus flavescensGelbliches Zypergras

- Cyperus fuscusSchwarzbraunes Zypergras

- Cyperus glomeratusKnäueliges Zypergras

- Cyperus longusLangästiges Zypergras

- Cyperus lupulinusSand-Zypergras

- Cyperus michelianusMichelis Zypergras

- Cyperus microiriaJapanisches Zypergras

- Cyperus rotundusRundes Zypergras

- Cyperus serotinusSpätblühendes Zypergras

-

- Eleocharis acicularisNadelried, Nadel-Sumpfbinse, Nadelbinse

- Eleocharis atropurpureaSchwarzrotes Sumpfried, Schwarzrote Sumpfbinse, Schwarzrote Teichbinse

- Eleocharis carniolica--

- Eleocharis obtusaStumpfköpfige Sumpfbinse

- Eleocharis ovataEiköpfige Sumpfbinse, Eiförmiges Sumpfried, Eiförmige Teichbinse

- Eleocharis quinquefloraFünfblütige Sumpfbinse, Wenigblütiges Sumpfried, Fünfblütige Teichbinse

-

- Schoenoplectus ×carinatusGekielte Flechtbinse

- Schoenoplectus lacustrisSee-Flechtbinse, Seeried, Gemeine Teichbinse, Seebinse

- Schoenoplectus mucronatusStachelige Flechtbinse, Spitz-Teichbinse, Spitz-Seebinse, Spitz-Seeried

- Schoenoplectus pungensStechende Flechtbinse, Amerikanisches Seeried, Amerikanische Teichbinse

- Schoenoplectus supinusZwerg-Flechtbinse, Zwerg-Seeried, Zwerg-Teichbinse, Zwerg-Seebinse

- Schoenoplectus tabernaemontaniTabernaemontanus' Flechtbinse, Tabernaemontanus' Teichbinse, Tabernaemontanus' Seeried, Tabernaemontanus' Seebinse

- Schoenoplectus triqueterDreikantige Flechtbinse, Dreikantiges Seeried, Dreikantige Teichbinse

-

-

-

- Iris aphyllaBlattlose Schwertlilie

- Iris foetidissimaÜbelriechende Schwertlilie

- Iris ×germanicaDeutsche Schwertlilie

- Iris gramineaGrasblättrige Schwertlilie

- Iris lutescensGelbliche Schwertlilie

- Iris pseudacorusGelbe Schwertlilie

- Iris sibiricaSibirische Schwertlilie

- Iris tuberosaKnollige Schwertlilie

- Iris variegataGescheckte Schwertlilie

-

-

- Juncus acutiflorusSpitzblütige Binse

- Juncus ambiguusFrosch-Binse

- Juncus arcticusArktische Binse

- Juncus bufoniusKröten-Binse

- Juncus bulbosusKnollen-Binse

- Juncus capitatusKopf-Binse, Lössacker-Binse

- Juncus castaneusKastanien-Binse

- Juncus compressusZusammengedrückte Binse

- Juncus conglomeratusKnäuel-Binse

- Juncus effususFlatter-Binse

- Juncus filiformisFaden-Binse

- Juncus gerardi--

- Juncus inflexusBlaugrüne Binse

- Juncus jacquiniiJacquins Binse

- Juncus monanthosEinblütige Binse

- Juncus sphaerocarpusKugelfrüchtige Binse

- Juncus squarrosusSparrige Binse

- Juncus stygiusStyx-Binse, Moor-Binse

- Juncus subnodulosusKnötchen-Binse, Stumpfblütige Binse

- Juncus tenageiaSchlamm-Binse, Sand-Binse

- Juncus tenuisZarte Binse

- Juncus trifidusDreiblatt-Binse, Dreispaltige Binse

- Juncus triglumisDreiblütige Binse

-

-

- Aceras anthropophorum × Orchis militaris--

- Aceras anthropophorum × Orchis simia--

- Anacamptis pyramidalis × Orchis morio--

- Coeloglossum viride × Dactylorhiza maculata--

- Coeloglossum viride × Dactylorhiza majalis--

-

- Dactylorhiza cruentaBlutrote Fingerwurz

- Dactylorhiza cruenta × incarnata--

- Dactylorhiza cruenta × majalis--

- Dactylorhiza incarnata × maculata--

- Dactylorhiza incarnata × majalis--

- Dactylorhiza incarnata × traunsteineri--

- Dactylorhiza lapponicaLappländische Fingerwurz

- Dactylorhiza lapponica × maculata--

- Dactylorhiza lapponica × majalis--

- Dactylorhiza maculata × majalis--

- Dactylorhiza maculata × sambucina--

- Dactylorhiza maculata × traunsteineri--

- Dactylorhiza majalis × traunsteineri--

- Dactylorhiza sambucinaHolunder-Fingerwurz

- Dactylorhiza traunsteineriTraunsteiners Fingerwurz

- Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea--

- Dactylorhiza maculata × Gymnadenia odoratissima--

- Dactylorhiza maculata × Nigritella rhellicani--

- Dactylorhiza maculata × Pseudorchis albida--

- Dactylorhiza majalis × Gymnadenia conopsea--

-

- Epipactis atrorubensBraunrote Sumpfwurz, Braunrote Stendelwurz

- Epipactis atrorubens × helleborine--

-

- Epipactis distansEntferntblättrige Stendelwurz

- Epipactis fageticolaSterntragende Stendelwurz

- Epipactis helleborineGewöhnliche Breitblättrige Stendelwurz

- Epipactis muelleriMüllers Breitblättrige Stendelwurz, Müllers Sumpfwurz

- Epipactis placentinaPiacenza-Stendelwurz

- Epipactis rhodanensisRhone-Stendelwurz

- Epipactis microphyllaKleinblättrige Sumpfwurz, Kleinblättrige Stendelwurz

- Epipactis palustrisSumpf-Stendelwurz, Weisse Sumpfwurz

- Epipactis purpurataViolettrote Sumpfwurz, Violette Stendelwurz

- Gymnadenia conopsea × Nigritella rhellicani--

- Gymnadenia odoratissima × Nigritella rhellicani--

-

- Orchis coriophora × morio--

- Orchis italicaItalienisches Knabenkraut

- Orchis laxiflora / Anacamptis laxifloraLockerblütiges Knabenkraut

- Orchis mascula × pallens--

- Orchis militarisHelm-Knabenkraut

- Orchis militaris × purpurea--

- Orchis militaris × simia--

- Orchis pallensBlasses Knabenkraut

- Orchis palustris / Anacamptis palustrisSumpf-Knabenkraut

- Orchis papilionacea / Anacamptis papilionaceaSchmetterlings-Knabenkraut

- Orchis provincialisProvence-Knabenkraut

- Orchis purpureaPurpur-Knabenkraut, Braunrotes Knabenkraut

- Orchis purpurea × simia--

- Orchis simiaAffen-Knabenkraut

- Orchis spitzeliiSpitzels Knabenkraut

- Orchis tridentataDreizähniges Knabenkraut

- Orchis tridentata × ustulata--

- Pseudorchis albida × Nigritella rhellicani--

-

-

- Agrostis alpinaAlpen-Straussgras

- Agrostis caninaSumpf-Straussgras, Hunds-Windhalm

- Agrostis capillarisGemeines Straussgras, Haar-Straussgras

- Agrostis giganteaRiesen-Straussgras

- Agrostis rupestrisFelsen-Straussgras

- Agrostis schleicheriSchleichers Straussgras

- Agrostis schraderianaZartes Straussgras

- Agrostis stoloniferaKriechendes Straussgras, Fioringras

- Agrostis vinealisHeide-Straussgras, Weinberg-Straussgras

-

- Bromus arvensisAcker-Trespe

- Bromus benekeniiBenekens Trespe

- Bromus carinatusGekielte Trespe, Kalifornische Trespe

- Bromus catharticusPurgier-Trespe, Pampas-Trespe

- Bromus diandrusGussones Trespe

- Bromus intermediusMittlere Trespe

- Bromus japonicusJapanische Trespe

- Bromus lanceolatusSpreizende Trespe

- Bromus lepidusZierliche Trespe

- Bromus madritensisMadrider Trespe

- Bromus ramosusÄstige Trespe

- Bromus rigidusSteife Trespe

- Bromus ripariusUfer-Trespe

- Bromus rubensRote Trespe

- Bromus sitchensisSitka-Trespe

- Bromus squarrosusSparrige Trespe

- Bromus sterilisTaube Trespe

- Bromus tectorumDach-Trespe

-

- Calamagrostis arundinaceaRohr-Reitgras, Wald-Reitgras

- Calamagrostis canescensSumpf-Reitgras, Graues Reitgras

- Calamagrostis epigejosGemeines Reitgras, Land-Reitgras, Waldschilf

- Calamagrostis phragmitoidesPurpur-Reitgras

- Calamagrostis pseudophragmitesUfer-Reitgras

- Calamagrostis strictaMoor-Reitgras

- Calamagrostis variaBuntes Reitgras, Berg-Reitgras

- Calamagrostis villosaWolliges Reitgras

-

- Eragrostis barrelieriBarreliers Liebesgras

- Eragrostis cilianensisGrossähriges Liebesgras

- Eragrostis curvulaAfrikanisches Liebesgras

- Eragrostis lugensTrauer-Liebesgras

- Eragrostis mexicanaMexikanisches Liebesgras

- Eragrostis minorKleines Liebesgras

- Eragrostis multicaulisVielstängeliges Liebesgras

- Eragrostis parvifloraHängendes Liebesgras

- Eragrostis pectinaceaKamm-Liebesgras

- Eragrostis pilosaBehaartes Liebesgras

- Eragrostis tef--

- Eragrostis virescensGrünliches Liebesgras

-

- Festuca alpinaAlpen-Schwingel

- Festuca altissimaWald-Schwingel

- Festuca amethystinaAmethyst-Schwingel

- Festuca giganteaRiesen-Schwingel

- Festuca heterophyllaVerschiedenblättriger Schwingel

- Festuca noricaNorischer Schwingel

-

- Festuca airoidesKleiner Schwingel

- Festuca cinerea--

- Festuca filiformisFadenförmiger Schwingel

- Festuca gracilior--

- Festuca guestfalicaWestfälischer Schwingel

- Festuca heteropachysDerber Schwingel

- Festuca lemaniiLémans Schwingel

- Festuca ovinaSchaf-Schwingel

- Festuca ticinensisTessiner Schwingel

- Festuca vivipara--

- Festuca paniculataGold-Schwingel, Rispen-Schwingel

- Festuca patzkeiPatzkes Schwingel

- Festuca quadrifloraNiedriger Schwingel

- Festuca rupicaprinaGämsen-Schwingel

- Festuca spectabilis--

-

- Poa alpinaAlpen-Rispengras, Romeie

- Poa annuaEinjähriges Rispengras, Spitzgras

- Poa bulbosaKnolliges Rispengras

- Poa cenisiaMont Cenis-Rispengras

- Poa chaixiiWald-Rispengras

- Poa compressaPlatthalm-Rispengras

- Poa compressoformis--

- Poa glaucaBlaugrünes Rispengras

- Poa hybridaBastard-Rispengras

- Poa laxaSchlaffes Rispengras

- Poa minorKleines Rispengras

- Poa nemoralisHain-Rispengras

- Poa palustrisSumpf-Rispengras

- Poa perconcinnaNiedliches Rispengras, Krainer Rispengras

- Poa remotaEntferntähriges Rispengras

- Poa supinaLäger-Rispengras

- Poa variegataViolettes Rispengras

- ×Triticosecale--

-

-

- Potamogeton acutifoliusSpitzblättriges Laichkraut

- Potamogeton alpinusAlpen-Laichkraut

- Potamogeton ×angustifoliusSchmalblättriges Laichkraut

- Potamogeton coloratusGefärbtes Laichkraut

- Potamogeton compressusPlattstängliges Laichkraut

- Potamogeton crispusKrauses Laichkraut

- Potamogeton ×decipiensWeidenblättriges Laichkraut

- Potamogeton friesiiFries' Laichkraut

- Potamogeton gramineusGrasartiges Laichkraut

- Potamogeton helveticusSchweizer Laichkraut

- Potamogeton lucensGlänzendes Laichkraut

- Potamogeton natansSchwimmendes Laichkraut

- Potamogeton ×nitensSchimmerndes Laichkraut

- Potamogeton nodosusFlutendes Laichkraut

- Potamogeton obtusifoliusStumpfblättriges Laichkraut

- Potamogeton perfoliatusDurchwachsenes Laichkraut

- Potamogeton polygonifoliusKnöterichblättriges Laichkraut

- Potamogeton praelongusLangblättriges Laichkraut

- Potamogeton trichoidesHaarförmiges Laichkraut

-

-

- Typha angustifoliaSchmalblättriger Rohrkolben

- Typha domingensisSüdlicher Rohrkolben

- Typha ×elata--

- Typha latifoliaBreitblättriger Rohrkolben, Kanonenputzer

- Typha laxmanniiLaxmanns Rohrkolben

- Typha minimaKleiner Rohrkolben, Zwerg-Rohrkolben

- Typha shuttleworthiiShuttleworths Rohrkolben, Silber-Rohrkolben

-

-

-

-

- Amaranthus albusWeisser Amarant, Weisser Fuchsschwanz

- Amaranthus blitoidesWestamerikanischer Amarant

- Amaranthus caudatusGarten-Amarant, Garten-Fuchsschwanz

- Amaranthus deflexusNiederliegender Amarant, Niederliegender Fuchsschwanz

- Amaranthus graecizansSchmalblättriger Amarant, Wilder Fuchsschwanz

- Amaranthus retroflexusZurückgekrümmter Amarant, Rauhaariger Fuchsschwanz

-

-

- Chenopodium albumWeisser Gänsefuss

- Chenopodium berlandieriBerlandiers Gänsefuss

- Chenopodium giganteumRiesen-Gänsefuss

- Chenopodium opulifoliumSchneeballblättriger Gänsefuss

- Chenopodium pratericolaSchmalblättriger Gänsefuss

- Chenopodium strictumGestreifter Gänsefuss

- Chenopodium suecicumSchwedischer Gänsefuss

- Chenopodium ambrosioidesTee-Gänsefuss, Traubenkrautähnlicher Gänsefuss

- Chenopodium bonus-henricusGuter Heinrich

- Chenopodium botrysDrüsiger Gänsefuss, Klebriger Gänsefuss

- Chenopodium chenopodioidesDickblättriger Gänsefuss

- Chenopodium ficifoliumFeigenblättriger Gänsefuss

- Chenopodium glaucumGraugrüner Gänsefuss

- Chenopodium hircinumBocks-Gänsefuss

- Chenopodium hybridumBastard-Gänsefuss

- Chenopodium muraleMauer-Gänsefuss

- Chenopodium polyspermumVielsamiger Gänsefuss

- Chenopodium pumilioAustralischer Gänsefuss

- Chenopodium rubrumRoter Gänsefuss

- Chenopodium urbicumStadt-Gänsefuss

- Chenopodium vulvariaStinkender Gänsefuss

-

-

-

-

- Peucedanum alsaticum--

- Peucedanum carvifoliaKümmelblättriger Haarstrang

- Peucedanum cervariaHirschwurz

- Peucedanum officinale--

- Peucedanum oreoselinumBerg-Haarstrang

- Peucedanum ostruthiumMeisterwurz

- Peucedanum palustreSumpf-Haarstrang

- Peucedanum schottii--

- Peucedanum venetumVenezianischer Haarstrang

- Peucedanum verticillareQuirldoldiger Haarstrang, Riesen-Haarstrang

-

-

- Achillea ageratumBalsam-Schafgarbe

- Achillea atrataSchwarze Schafgarbe

- Achillea clavenaeClavenas Schafgarbe

- Achillea crithmifoliaMeerfenchelblättrige Schafgarbe

- Achillea filipendulinaGold-Schafgarbe

- Achillea macrophyllaGrossblättrige Schafgarbe

- Achillea nanaZwerg-Schafgarbe

- Achillea oxyloba--

- Achillea pannonica--

- Achillea ptarmicaSumpf-Schafgarbe, Wilder Bertram, Nies-Schafgarbe

- Achillea tomentosaGelbe Schafgarbe, Filzige Schafgarbe

-

- Artemisia abrotanumEberreis

- Artemisia absinthiumEchter Wermut, Absinth

- Artemisia alba--

- Artemisia annuaEinjähriger Beifuss

- Artemisia atrata--

- Artemisia biennisZweijähriger Beifuss

- Artemisia chamaemelifolia--

- Artemisia dracunculusEstragon

- Artemisia eriantha--

- Artemisia genipiÄhrige Edelraute, Schwarzer Bergwermut

- Artemisia glacialisGletscher-Edelraute, Gletscher-Bergwermut

- Artemisia nitida--

- Artemisia nivalisSchnee-Edelraute, Schnee-Bergwermut

- Artemisia ponticaPontischer Wermut

- Artemisia umbelliformisEchte Edelraute, Echter Bergwermut

- Artemisia vallesiacaWalliser Beifuss

- Artemisia verlotiorumVerlotscher Beifuss, Ostasiatischer Beifuss

- Artemisia vulgarisGemeiner Beifuss

-

- Bidens bipinnataFiederblättriger Zweizahn

- Bidens cernuaNickender Zweizahn

- Bidens connataVerwachsenblättriger Zweizahn, Täuschender Zweizahn

- Bidens ferulifoliaFerula-Zweizahn, Goldmarie

- Bidens frondosaDichtbelaubter Zweizahn, Schwarzfrüchtiger Zweizahn

- Bidens radiataStrahlender Zweizahn

- Bidens subalternansRio Grande-Zweizahn

-

- Centaurea alpina--

- Centaurea calcitrapaStern-Flockenblume, Fussangel-Flockenblume

- Centaurea cyanusKornblume

- Centaurea diffusaSparrige Flockenblume

- Centaurea montanaBerg-Flockenblume

- Centaurea pseudophrygiaPerücken-Flockenblume

- Centaurea rhaeticaRätische Flockenblume

- Centaurea solstitialisSonnenwend-Flockenblume

- Centaurea splendensGlänzende Flockenblume, Weisse Flockenblume

- Centaurea triumfettiiTrionfettis Flockenblume

- Centaurea uniflora--

-

- Cirsium acauleStängellose Kratzdistel

- Cirsium acaule × oleraceum--

- Cirsium arvenseAcker-Kratzdistel

- Cirsium canumGraue Kratzdistel

- Cirsium erisithalesKlebrige Kratzdistel

- Cirsium heterophyllumVerschiedenblättrige Kratzdistel

- Cirsium monspessulanum--

- Cirsium montanumBerg-Kratzdistel

- Cirsium oleraceumKohldistel

- Cirsium palustreSumpf-Kratzdistel

- Cirsium pannonicum--

- Cirsium rivulareBach-Kratzdistel

- Cirsium spinosissimumAlpen-Kratzdistel, Reichstachelige Kratzdistel

- Cirsium tuberosumKnollige Kratzdistel

- Cirsium vulgareGemeine Kratzdistel

-

- Crepis albida--

- Crepis alpestrisAlpen-Pippau

- Crepis aureaGold-Pippau

- Crepis biennisWiesen-Pippau

- Crepis bocconeiBerg-Pippau

- Crepis bursifoliaTäschelkrautblättriger Pippau

- Crepis capillarisKleinköpfiger Pippau, Dünnästiger Pippau

- Crepis conyzifoliaGrossköpfiger Pippau

- Crepis kerneriKerners Pippau, Jacquins Pippau

- Crepis mollisWeicher Pippau

- Crepis nicaeensisNizza-Pippau

- Crepis paludosaSumpf-Pippau

- Crepis praemorsaTrauben-Pippau, Abgebissener Pippau

- Crepis pulchraSchöner Pippau

- Crepis pygmaeaZwerg-Pippau

- Crepis pyrenaicaPyrenäen-Pippau, Schabenkraut-Pippau

- Crepis rhaeticaRätischer Pippau

- Crepis sanctaHasensalat, Flügellattich

- Crepis setosaBorstiger Pippau

- Crepis tectorumDach-Pippau

- Crepis terglouensisTriglav-Pippau

-

- Filago arvensisAcker-Filzkraut, Acker-Fadenkraut

- Filago gallicaFranzösisches Filzkraut, Französisches Fadenkraut

- Filago lutescensGelbliches Filzkraut, Gelbliches Fadenkraut

- Filago minimaKleines Filzkraut, Kleines Fadenkraut

- Filago pyramidataPyramiden-Filzkraut, Spatelblättriges Fadenkraut

- Filago vulgarisDeutsches Filzkraut, Gemeines Fadenkraut

-

- Hieracium alpicolaSeidenhaariges Habichtskraut

- Hieracium alpinumAlpen-Habichtskraut

- Hieracium amplexicauleStängelumfassendes Habichtskraut

- Hieracium angustifoliumSchmalblättriges Habichtskraut, Gletscher-Habichtskraut

- Hieracium aurantiacumOrangerotes Habichtskraut

- Hieracium bauhiniiBauhins Habichtskraut

- Hieracium bifidum aggr.Gabeliges Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium bupleuroidesHasenohr-Habichtskraut

- Hieracium caesium aggr.Meergrünes Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium caespitosumWiesen-Habichtskraut, Rasiges Habichtskraut

- Hieracium cymosumTrugdoldiges Habichtskraut

- Hieracium glaucinum aggr.Bläuliches Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium glaucumBlaugrünes Habichtskraut

- Hieracium guthnikianum--

- Hieracium hoppeanumHoppes Habichtskraut

- Hieracium humileNiedriges Habichtskraut

- Hieracium intybaceumWeissliches Habichtskraut, Zichorien-Habichtskraut

- Hieracium lachenaliiLachenals Habichtskraut, Gemeines Habichtskraut

- Hieracium lactucellaÖhrchen-Habichtskraut

- Hieracium laevigatum aggr.Glattes Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium lawsonii--

- Hieracium murorum aggr.Wald-Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium peletierianumLepeletiers Habichtskraut

- Hieracium pictumGeflecktes Habichtskraut

- Hieracium pilosellaLanghaariges Habichtskraut

- Hieracium piloselloidesFlorentiner Habichtskraut

- Hieracium porrifolium--

- Hieracium prenanthoides aggr.Hasenlattich-Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium racemosum aggr.Traubiges Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium sabaudum aggr.Savoyer Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium saussureoidesSpätes Habichtskraut

- Hieracium schmidtii aggr.Blasses Habichtskraut Artengruppe

- Hieracium sparsum--

- Hieracium staticifoliumGrasnelkenblättriges Habichtskraut

- Hieracium tomentosumFilziges Habichtskraut, Wolliges Habichtskraut

- Hieracium umbellatum aggr.Doldiges Habichtskraut Artengruppe

-

- Leontodon autumnalisHerbst-Milchkraut, Herbst-Löwenzahn

- Leontodon crispusKrauses Milchkraut, Krauser Löwenzahn

- Leontodon helveticusSchweizer Milchkraut, Pyrenäen-Löwenzahn

-

- Leontodon hispidus subsp. danubialisKahlköpfiges Raues Milchkraut, Langstengeliges Milchkraut

- Leontodon hispidus subsp. hispidusGewöhnliches Raues Milchkraut

- Leontodon hispidus subsp. hyoseroidesGlattes Schutt-Milchkraut, Hainlattichblättriges Milchkraut

- Leontodon hispidus subsp. opimusStattliches Raues Milchkraut, Fettes Milchkraut

- Leontodon hispidus subsp. pseudocrispusRaues Schutt-Milchkraut, Krausblättriges Milchkraut

- Leontodon saxatilisFelsen-Milchkraut, Hundslattich

- Leontodon tuberosus--

-

- Leucanthemum coronopifolium--

- Leucanthemum halleriHallers Margerite

-

- Senecio abrotanifoliusEberreisblättriges Greiskraut

- Senecio alpinusAlpen-Greiskraut, Herzblättriges Kreuzkraut

- Senecio aquaticusWasser-Greiskraut, Wasser-Kreuzkraut

- Senecio cacaliasterPestwurz-Greiskraut

- Senecio erraticusWander-Greiskraut, Spreizendes Kreuzkraut

- Senecio erucifoliusRaukenblättriges Greiskraut, Raukenblättriges Kreuzkraut

- Senecio gallicusFranzösisches Greiskraut

- Senecio halleriHallers Greiskraut, Einköpfiges Kreuzkraut

- Senecio inaequidensSüdafrikanisches Greiskraut

- Senecio jacobaeaJakobs Greiskraut, Jakobs Kreuzkraut

- Senecio paludosusSumpf-Greiskraut, Sumpf-Kreuzkraut

- Senecio rupestrisFelsen-Greiskraut, Felsen-Kreuzkraut

- Senecio subalpinusBerg-Greiskraut, Voralpen-Greiskraut

- Senecio sylvaticusWald-Greiskraut, Wald-Kreuzkraut

- Senecio vernalisFrühlings-Greiskraut, Frühlings-Kreuzkraut

- Senecio viscosusKlebriges Greiskraut, Klebriges Kreuzkraut

- Senecio vulgarisGemeines Greiskraut, Gemeines Kreuzkraut

-

- Taraxacum alpestre aggr.Gebirgs-Löwenzahn, Schwärzlicher Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum alpinum aggr.Alpen-Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum aquilonareGraugrüner Löwenzahn

- Taraxacum ceratophorum aggr.Gehörnter Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum cucullatum aggr.Kapuzen-Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum dissectumSchlitzblättriger Löwenzahn, Zermatter Löwenzahn

- Taraxacum fontanum aggr.Quell-Löwenzahn, Brunnen-Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum handelii--

- Taraxacum laevigatum aggr.Glatter Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum officinale aggr.Gewöhnlicher Löwenzahn, Gebräuchlicher Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum pacheriPachers Löwenzahn

- Taraxacum palustre aggr.Sumpf-Löwenzahn Artengruppe

- Taraxacum schroeterianumSchröters Löwenzahn

-

-

-

-

- Myosotis alpestrisAlpen-Vergissmeinnicht

- Myosotis arvensisAcker-Vergissmeinnicht

- Myosotis discolorBuntes Vergissmeinnicht, Farbwechselndes Vergissmeinnicht

- Myosotis dubiaVerkanntes Vergissmeinnicht

- Myosotis minutifloraKleinblütiges Vergissmeinnicht

- Myosotis ramosissimaHügel-Vergissmeinnicht

- Myosotis strictaSand-Vergissmeinnicht, Kleinblütiges Vergissmeinnicht

-

-

- Arabis auriculataÖhrchen-Gänsekresse, Aufrechte Gänsekresse

- Arabis caeruleaBläuliche Gänsekresse

- Arabis ciliataBewimperte Gänsekresse, Dolden-Gänsekresse

- Arabis collinaMauer-Gänsekresse

- Arabis novaFelsen-Gänsekresse

- Arabis procurrensKriechende Gänsekresse

- Arabis roseaRote Gänsekresse

- Arabis scabraRaue Gänsekresse

- Arabis serpillifoliaQuendelblättrige Gänsekresse

- Arabis subcoriaceaJacquins Gänsekresse, Bach-Gänsekresse

- Arabis turritaTurm-Gänsekresse

-

- Cardamine alpinaAlpen-Schaumkraut

- Cardamine asarifoliaHaselwurzblättriges Schaumkraut

- Cardamine bulbiferaKnöllchentragende Zahnwurz

- Cardamine corymbosaNeuseeländisches Schaumkraut

- Cardamine enneaphyllos--

- Cardamine heptaphyllaFiederblättrige Zahnwurz

- Cardamine hirsutaVielstängeliges Schaumkraut, Behaartes Schaumkraut

- Cardamine impatiensSpring-Schaumkraut

- Cardamine ×insuetaBastard-Schaumkraut

- Cardamine kitaibeliiKitaibels Zahnwurz

- Cardamine parviflora--

- Cardamine pentaphyllosFingerblättrige Zahnwurz

- Cardamine plumieri--

- Cardamine resedifoliaResedablättriges Schaumkraut

- Cardamine trifoliaDreiblättriges Schaumkraut

-

- Draba dubiaGletscher-Felsenblümchen, Gletscher-Hungerblümchen, Zweifelhaftes Hungerblümchen

- Draba fladnizensisFladnitzer Felsenblümchen, Fladnitzer Hungerblümchen

- Draba hoppeanaHoppes Felsenblümchen, Hoppes Hungerblümchen

- Draba incanaGraues Felsenblümchen, Berner Hungerblümchen

- Draba ladinaLadiner Felsenblümchen, Engadiner Hungerblümchen

- Draba muralisMauer-Felsenblümchen, Mauer-Hungerblümchen

- Draba nemorosaHellgelbes Felsenblümchen, Hellgelbes Hungerblümchen

- Draba siliquosaKärntner Felsenblümchen, Kärntner Hungerblümchen

- Draba thomasiiLanggriffliges Felsenblümchen, Kochs Hungerblümchen

- Draba tomentosaFilziges Felsenblümchen, Filziges Hungerblümchen

-

- Erysimum cheiranthoidesAcker-Schöterich, Acker-Schotendotter

- Erysimum cheiriGoldlack

- Erysimum crepidifoliumPippaublättriger Schöterich, Pippaublättriger Schotendotter

- Erysimum ochroleucumBlassgelber Schöterich, Blassgelber Schotendotter

- Erysimum repandumBrachen-Schöterich, Ausgeschweifter Schotendotter

- Erysimum virgatumRuten-Schöterich, Ruten-Schotendotter

-

-

- Campanula alliariifoliaKnoblauchrauken-Glockenblume

- Campanula alpestris--

- Campanula barbataBärtige Glockenblume

- Campanula bertolaeBertolas Glockenblume

- Campanula bononiensisBologneser Glockenblume

- Campanula carpaticaKarpatische Glockenblume

- Campanula cenisiaMont Cenis-Glockenblume

- Campanula cervicariaBorstige Glockenblume

- Campanula cespitosa--

- Campanula cochleariifoliaNiedliche Glockenblume, Kleine Glockenblume, Löffelkrautblättrige Glockenblume

- Campanula elatinoides--

- Campanula excisaAusgeschnittene Glockenblume

- Campanula garganicaGargano-Glockenblume

- Campanula latifoliaBreitblättrige Glockenblume

- Campanula mediumGrossblumige Glockenblume

- Campanula persicifoliaPfirsichblättrige Glockenblume

- Campanula portenschlagianaAdria-Glockenblume

- Campanula poscharskyanaHängepolster-Glockenblume

- Campanula pyramidalis--

- Campanula raineri--

- Campanula ramosissima--

- Campanula rapunculoidesAcker-Glockenblume, Rapunzelähnliche Glockenblume

- Campanula rapunculusRapunzel-Glockenblume

- Campanula rhomboidalisRautenblättrige Glockenblume

- Campanula rotundifoliaRundblättrige Glockenblume

- Campanula scheuchzeriScheuchzers Glockenblume

- Campanula sibirica--

- Campanula spicataÄhrige Glockenblume

- Campanula tracheliumNesselblättrige Glockenblume

-

- Phyteuma betonicifoliumBetonienblättrige Rapunzel

- Phyteuma charmelii--

- Phyteuma hedraianthifoliumRätische Rapunzel

- Phyteuma hemisphaericumHalbkugelige Rapunzel, Halbkugelige Teufelskralle

- Phyteuma humileNiedrige Rapunzel

- Phyteuma michelii--

- Phyteuma nigrumSchwarze Rapunzel

- Phyteuma ovatumHallers Rapunzel

- Phyteuma scorzonerifoliumSchwarzwurzelblättrige Rapunzel

- Phyteuma sieberi--

-

-

- Knautia arvensisFeld-Witwenblume

- Knautia drymeiaUngarische Witwenblume

- Knautia godetiiGodets Witwenblume, Jura-Witwenblume

- Knautia illyrica--

- Knautia leucophaea--

- Knautia longifolia--

- Knautia persicina--

- Knautia purpureaPurpur-Witwenblume

- Knautia subcanescens--

- Knautia transalpinaSüdalpen-Witwenblume, Ennetbirgische Witwenblume

- Knautia velutinaSamtige Witwenblume

-

- Lonicera alpigenaAlpen-Heckenkirsche, Alpen-Geissblatt

- Lonicera caeruleaBlaue Heckenkirsche, Blaues Geissblatt

- Lonicera caprifoliumGarten-Geissblatt, Jelängerjelieber

- Lonicera etruscaToskanisches Geissblatt, Etrusker Geissblatt

- Lonicera henryiHenrys Geissblatt

- Lonicera japonicaJapanisches Geissblatt

- Lonicera nigraSchwarze Heckenkirsche, Schwarzes Geissblatt

- Lonicera nitidaImmergrüne Heckenkirsche, Immergrünes Geissblatt

- Lonicera periclymenumWald-Geissblatt, Windendes Geissblatt

- Lonicera pileataImmergrüne Kriech-Heckenkirsche, Immergrünes Kriech-Geissblatt

- Lonicera tataricaTataren-Heckenkirsche, Tataren-Geissblatt

- Lonicera xylosteumRote Heckenkirsche, Rotes Geissblatt

-

- Valeriana dioicaSumpf-Baldrian, Zweihäusiger Baldrian

- Valeriana montanaBerg-Baldrian

- Valeriana pyrenaicaPyrenäen-Baldrian

- Valeriana saliuncaFelsschutt-Baldrian, Weidenblättriger Baldrian

- Valeriana saxatilisFelsen-Baldrian

- Valeriana supinaZwerg-Baldrian

- Valeriana tripterisDreiblatt-Baldrian

- Valeriana tuberosa--

-

-

- Cerastium alpinumAlpen-Hornkraut

- Cerastium austroalpinumSüdalpines Hornkraut

- Cerastium cerastoidesDreigriffliges Hornkraut

- Cerastium dubiumKlebriges Hornkraut

- Cerastium glomeratumKnäuel-Hornkraut

- Cerastium latifoliumBreitblättriges Hornkraut

- Cerastium lineare--

- Cerastium pedunculatumLangstieliges Hornkraut

- Cerastium semidecandrumSand-Hornkraut

- Cerastium tomentosumFilziges Hornkraut

- Cerastium uniflorumEinblütiges Hornkraut

-

- Dianthus alpinusOstalpen-Nelke, Alpen-Nelke

- Dianthus armeriaRaue Nelke

- Dianthus caryophyllusGarten-Nelke

- Dianthus deltoidesHeide-Nelke

- Dianthus giganteusRiesen-Nelke

- Dianthus glacialisGletscher-Nelke

- Dianthus gratianopolitanusGrenobler Nelke

- Dianthus hyssopifoliusMontpellier-Nelke, Ysop-Nelke

- Dianthus pavonius--

- Dianthus plumarius--

-

- Minuartia austriaca--

- Minuartia bifloraZweiblütige Miere

- Minuartia capillaceaFeinblättrige Miere

- Minuartia grignensis--

- Minuartia hybridaZarte Miere

- Minuartia recurvaKrummblättrige Miere

- Minuartia rostrataGeschnäbelte Miere

- Minuartia rubraBüschelige Miere

- Minuartia sedoidesZwerg-Miere, Polster-Miere

- Minuartia setacea--

- Minuartia strictaSteife Miere

- Minuartia villarii--

- Minuartia viscosaKlebrige Miere

-

- Silene acaulisKalk-Polsternelke, Stängelloses Leimkraut

- Silene alpestrisGrosser Strahlensame

- Silene armeriaNelken-Leimkraut

- Silene conicaKegelfrüchtiges Leimkraut

- Silene coronariaKron-Lichtnelke

- Silene cretica--

- Silene dichotomaGabeliges Leimkraut

- Silene dioicaRote Waldnelke

- Silene elisabethae--

- Silene exscapaKiesel-Polsternelke, Silikat-Polsternelke, Stielloses Leimkraut

- Silene flos-cuculiKuckucks-Lichtnelke

- Silene flos-jovisJupiter-Lichtnelke

- Silene gallicaFranzösisches Leimkraut

- Silene nemoralis--

- Silene noctifloraAcker-Waldnelke, Nacht-Waldnelke

- Silene otitesÖhrchen-Leimkraut

- Silene pratensis, Silene latifolia subsp. albaWeisse Waldnelke

- Silene pusillaKleiner Strahlensame

- Silene rupestrisFelsen-Leimkraut

- Silene saxifragaSteinbrech-Leimkraut

- Silene suecicaAlpen-Pechnelke, Rote Alpennelke

- Silene vallesiaWalliser Leimkraut

- Silene viscariaGemeine Pechnelke

-

-

-

- Helianthemum alpestreAlpen-Sonnenröschen

- Helianthemum apenninumApenninen-Sonnenröschen

- Helianthemum canumGraufilziges Sonnenröschen

- Helianthemum italicum--

-

- Helianthemum nummularium subsp. glabrumGlänzendes Sonnenröschen, Kahles Sonnenröschen

- Helianthemum nummularium subsp. grandiflorumGrossblütiges Sonnenröschen

- Helianthemum nummularium subsp. nummulariumGewöhnliches Sonnenröschen

- Helianthemum nummularium subsp. obscurumOvalblättriges Sonnenröschen

- Helianthemum nummularium subsp. tomentosumFilziges Sonnenröschen

- Helianthemum salicifoliumWeidenblättriges Sonnenröschen

-

-

-

- Sedum acreScharfer Mauerpfeffer

- Sedum albumWeisser Mauerpfeffer

- Sedum alpestreAlpen-Mauerpfeffer

- Sedum anacampserosRundblättriges Fettkraut, Wund-Fetthenne

- Sedum annuumEinjähriger Mauerpfeffer

- Sedum cepaeaRispiges Fettkraut, Rispen-Fetthenne

- Sedum dasyphyllumDickblättriger Mauerpfeffer

- Sedum forsterianum--

- Sedum hirsutumBehaarter Mauerpfeffer

- Sedum hispanicumSpanischer Mauerpfeffer

- Sedum hybridumBastard-Fettkraut

- Sedum rubensRötlicher Mauerpfeffer, Rötliches Dickblatt

- Sedum sarmentosumKriechender Mauerpfeffer

- Sedum sexangulareMilder Mauerpfeffer

- Sedum spuriumKaukasus-Fetthenne, Kaukasus-Fettkraut

- Sedum stoloniferumAusläuferbildendes Fettkraut

- Sedum villosumMoor-Mauerpfeffer, Drüsen-Mauerpfeffer

-

-

-

- Euphorbia amygdaloidesMandelblättrige Wolfsmilch

- Euphorbia angulata--

- Euphorbia carniolicaKrainer Wolfsmilch

- Euphorbia cyparissiasZypressenblättrige Wolfsmilch

- Euphorbia davidiiDavids Wolfsmilch

- Euphorbia dulcisSüsse Wolfsmilch

- Euphorbia esulaScharfe Wolfsmilch

- Euphorbia exiguaKleine Wolfsmilch

- Euphorbia falcataSichelblättrige Wolfsmilch

- Euphorbia helioscopiaSonnenwend-Wolfsmilch

- Euphorbia lathyrisKreuzblättrige Wolfsmilch

- Euphorbia marginata--

- Euphorbia myrsinitesMyrten-Wolfsmilch

- Euphorbia nutansNickende Wolfsmilch

- Euphorbia palustrisSumpf-Wolfsmilch

- Euphorbia peplusGarten-Wolfsmilch

- Euphorbia platyphyllosBreitblättrige Wolfsmilch

- Euphorbia segetalisSaat-Wolfsmilch

- Euphorbia serrata--

- Euphorbia strictaSteife Wolfsmilch

- Euphorbia variabilis--

- Euphorbia verrucosaWarzige Wolfsmilch

- Euphorbia virgataRutenförmige Wolfsmilch

-

-

-

- Anthyllis vulneraria subsp. alpestrisAlpen-Wundklee

- Anthyllis vulneraria subsp. carpaticaKarpaten-Wundklee

- Anthyllis vulneraria subsp. guyotiiGuyots Wundklee

- Anthyllis vulneraria subsp. polyphyllaVielblättriger Wundklee, Grossköpfiger Wundklee

- Anthyllis vulneraria subsp. valesiacaWalliser Wundklee

- Anthyllis vulneraria subsp. vulnerariaGewöhnlicher Wundklee

-

- Astragalus alopecurus--

- Astragalus alpinusAlpen-Tragant

- Astragalus australisSüdlicher Tragant

- Astragalus cicerKichererbsen-Tragant

- Astragalus danicus--

- Astragalus depressusNiederliegender Tragant

- Astragalus exscapusStängelloser Tragant

- Astragalus frigidusGletscherlinse, Gletscher-Tragant

- Astragalus glycyphyllosSüsser Tragant, Bärenschote

- Astragalus leontinusTiroler Tragant, Lienzer Tragant

- Astragalus monspessulanusFranzösischer Tragant

- Astragalus onobrychisEsparsetten-Tragant

- Astragalus penduliflorusAlpenlinse, Nickender Tragant

- Astragalus sempervirensDorniger Tragant

-

- Lathyrus angulatus--

- Lathyrus aphacaRanken-Platterbse

- Lathyrus bauhiniiSchwertblättrige Platterbse

- Lathyrus ciceraKicher-Platterbse

- Lathyrus heterophyllusVerschiedenblättrige Platterbse

- Lathyrus hirsutusBehaartfrüchtige Platterbse, Rauhaarige Platterbse

- Lathyrus latifoliusBreitblättrige Platterbse

- Lathyrus linifoliusBerg-Platterbse

- Lathyrus nigerSchwarze Platterbse

- Lathyrus nissoliaGras-Platterbse

- Lathyrus occidentalisGelbe Berg-Platterbse

- Lathyrus palustrisSumpf-Platterbse

- Lathyrus pratensisWiesen-Platterbse

- Lathyrus sativusSaat-Platterbse

- Lathyrus setifolius--

- Lathyrus sphaericusKugelsamige Platterbse

- Lathyrus sylvestrisWald-Platterbse

- Lathyrus tuberosusKnollige Platterbse

- Lathyrus venetusVenezianische Platterbse

-

- Medicago arabicaArabischer Schneckenklee

- Medicago carstiensisKarst-Schneckenklee

- Medicago falcataGelbe Luzerne, Sichelklee

- Medicago lupulinaHopfenklee

- Medicago minimaZwerg-Schneckenklee

- Medicago orbicularisScheiben-Schneckenklee

- Medicago polymorphaStacheliger Schneckenklee

- Medicago prostrataNiederliegende Luzerne

- Medicago rigidulaSteifer Schneckenklee, Samt-Schneckenklee

- Medicago sativaSaat-Luzerne, Alfalfa

- Medicago ×variaVerschiedenfarbige Luzerne, Bastard-Luzerne

-

- Trifolium alexandrinumAlexandriner Klee

- Trifolium alpestreHügel-Klee

- Trifolium alpinumAlpen-Klee

- Trifolium angustifolium--

- Trifolium arvenseHasen-Klee, Acker-Klee

- Trifolium aureumGold-Klee

- Trifolium badiumBraun-Klee

- Trifolium campestreFeld-Klee, Gelber Acker-Klee

- Trifolium dubiumZweifelhafter Klee, Kleiner Klee

- Trifolium fragiferumErdbeer-Klee

- Trifolium glomeratum--

- Trifolium mediumMittlerer Klee

- Trifolium micranthumKleinblütiger Klee

- Trifolium nigrescens--

- Trifolium ochroleuconGelblicher Klee

- Trifolium pallescensBleicher Klee

- Trifolium patensSpreiz-Klee, Abstehender Klee, Südlicher Klee

- Trifolium resupinatumWende-Klee, Persischer Klee

- Trifolium rubensPurpur-Klee

- Trifolium saxatileStein-Klee

- Trifolium scabrumRauer Klee

- Trifolium spadiceumBrauner Moor-Klee

- Trifolium striatumGestreifter Klee

- Trifolium subterraneumBodenfrüchtiger Klee, Erd-Klee

- Trifolium thaliiThals Klee

-

- Vicia bithynica--

- Vicia cassubicaKaschuben-Wicke, Kassuben-Wicke

- Vicia dumetorumHecken-Wicke

- Vicia erviliaLinsen-Wicke

- Vicia fabaAckerbohne, Saubohne

- Vicia grandifloraGrossblütige Wicke

- Vicia hirsutaBehaarte Wicke

- Vicia hybridaBastard-Wicke

- Vicia lathyroidesPlatterbsen-Wicke

- Vicia luteaGelbe Wicke

- Vicia narbonensisMaus-Wicke

- Vicia onobrychioidesEsparsetten-Wicke

- Vicia orobusHeide-Wicke

- Vicia pannonicaUngarische Wicke

- Vicia parvifloraZarte Wicke

- Vicia peregrina--

- Vicia pisiformisErbsen-Wicke

- Vicia sepiumZaun-Wicke

- Vicia serratifolia--

- Vicia sylvaticaWald-Wicke

- Vicia tetraspermaViersamige Wicke

-

-

- Gentiana acaulisSilikat-Glocken-Enzian, Stängelloser Enzian, Kochs Enzian

- Gentiana alpinaAlpen-Enzian, Alpen-Glocken-Enzian

- Gentiana amarellaBitterer Enzian

- Gentiana angustifolia--

- Gentiana anisodontaUngleichzähniger Enzian, Dolomiten-Enzian

- Gentiana asclepiadeaSchwalbenwurz-Enzian

- Gentiana asperaRauer Enzian

- Gentiana brachyphyllaKurzblättriger Enzian

- Gentiana ciliataGefranster Enzian

- Gentiana clusiiKalk-Glocken-Enzian, Clusius' Enzian

- Gentiana cruciataKreuzblättriger Enzian

- Gentiana engadinensisEngadiner Enzian

- Gentiana insubricaInsubrischer Enzian

- Gentiana nana--

- Gentiana nivalisSchnee-Enzian

- Gentiana orbicularisRundblättriger Enzian

- Gentiana pannonicaOstalpen-Enzian, Ungarischer Enzian

- Gentiana pneumonantheLungen-Enzian

- Gentiana prostrataNiederliegender Enzian

- Gentiana punctataGetüpfelter Enzian

- Gentiana punctata × purpurea--

- Gentiana purpureaPurpur-Enzian

- Gentiana ramosaReichästiger Enzian

- Gentiana schleicheriSchleichers Enzian

- Gentiana tenellaZarter Enzian

- Gentiana utriculosaAufgeblasener Enzian, Schlauch-Enzian

-

-

- Geranium argenteum--

- Geranium bohemicumBöhmischer Storchschnabel

- Geranium columbinumTauben-Storchschnabel

- Geranium dissectumSchlitzblättriger Storchschnabel

- Geranium divaricatumSpreizender Storchschnabel

- Geranium endressii--

- Geranium lucidumGlänzender Storchschnabel

- Geranium macrorrhizumGrosswurzliger Storchenschnabel

- Geranium molleWeicher Storchschnabel

- Geranium nodosumKnotiger Storchschnabel

- Geranium palustreSumpf-Storchschnabel

- Geranium pratenseWiesen-Storchschnabel

- Geranium pusillumKleiner Storchschnabel

- Geranium pyrenaicumPyrenäen-Storchschnabel

- Geranium rivulareBlassblütiger Storchschnabel

- Geranium rotundifoliumRundblättriger Storchschnabel

- Geranium sanguineumBlutroter Storchschnabel

- Geranium sibiricumSibirischer Storchschnabel

- Geranium sylvaticumWald-Storchschnabel

-

-

- Hypericum androsaemumMannsblut, Blut-Johanniskraut

- Hypericum calycinumGrossblütiges Johanniskraut

- Hypericum corisQuirlblättriges Johanniskraut

- Hypericum ×desetangsiiDes Etangs' Johanniskraut

- Hypericum elodesSumpf-Johanniskraut

- Hypericum hircinumBocks-Johanniskraut

- Hypericum hirsutumBehaartes Johanniskraut

- Hypericum humifusumNiederliegendes Johanniskraut

- Hypericum majusGrosses Johanniskraut

- Hypericum montanumBerg-Johanniskraut

- Hypericum nummularium--

- Hypericum pulchrumSchönes Johanniskraut

- Hypericum tetrapterumVierflügeliges Johanniskraut

-

-

-

-

-

- Malva alceaSigmarswurz, Spitzblättrige Malve, Rosen-Malve

- Malva moschataBisam-Malve, Moschus-Malve

- Malva neglectaKleine Malve, Chäslichrut

- Malva nicaeensisNizza-Malve

- Malva parvifloraKleinblütige Malve

- Malva punctata

- Malva pusillaNordische Malve

- Malva sylvestrisWilde Malve

- Malva verticillataKrause Malve

-

-

-

- Epilobium alpestreQuirlblättriges Weidenröschen

- Epilobium alsinifoliumMierenblättriges Weidenröschen

- Epilobium anagallidifoliumAlpen-Weidenröschen

- Epilobium angustifoliumWald-Weidenröschen, Schmalblättriges Weidenröschen

- Epilobium ciliatumDrüsenstängeliges Weidenröschen

- Epilobium collinumHügel-Weidenröschen

- Epilobium dodonaeiRosmarin-Weidenröschen

- Epilobium duriaeiDurieus Weidenröschen

- Epilobium fleischeriFleischers Weidenröschen, Kies-Weidenröschen, Bergbach-Weidenröschen

- Epilobium hirsutumZottiges Weidenröschen

- Epilobium lanceolatumLanzettblättriges Weidenröschen

- Epilobium montanumBerg-Weidenröschen

- Epilobium nutansNickendes Weidenröschen

- Epilobium obscurumDunkelgrünes Weidenröschen

- Epilobium palustreSumpf-Weidenröschen

- Epilobium parviflorumKleinblütiges Weidenröschen

- Epilobium roseumRosenrotes Weidenröschen

-

-

-

- Euphrasia alpinaAlpen-Augentrost

- Euphrasia christiiChrists Augentrost

- Euphrasia cisalpinaTessiner Augentrost

- Euphrasia cuspidata--

- Euphrasia hirtellaZottiger Augentrost

- Euphrasia micrantha--

- Euphrasia minimaZwerg-Augentrost

- Euphrasia nemorosaBusch-Augentrost

- Euphrasia pectinataKamm-Augentrost

- Euphrasia portae--

- Euphrasia salisburgensisSalzburger Augentrost

- Euphrasia strictaHeide-Augentrost, Steifer Augentrost

- Euphrasia tricuspidata--

-

- Orobanche albaThymian-Würger, Weisse Sommerwurz

- Orobanche amethystea--

- Orobanche artemisiae-campestrisBeifuss-Sommerwurz, Beifuss-Würger

- Orobanche caryophyllaceaLabkraut-Würger, Gemeine Sommerwurz

- Orobanche cernua--

- Orobanche elatiorGrosse Sommerwurz, Flockenblumen-Würger

- Orobanche gracilisSchlanker Würger, Rötliche Sommerwurz

- Orobanche hederaeEfeu-Sommerwurz, Efeu-Würger

- Orobanche laserpitii-silerisLaserkraut-Sommerwurz, Laserkraut-Würger

- Orobanche lucorumBerberitzen-Sommerwurz, Berberitzen-Würger

- Orobanche luteaGelbe Sommerwurz, Gelber Würger

- Orobanche minorKleine Sommerwurz, Klee-Würger

- Orobanche picridisBitterkraut-Sommerwurz, Bitterkraut-Würger

- Orobanche rapum-genistaeGinster-Würger, Ginster-Sommerwurz

- Orobanche reticulataDistel-Würger, Netz-Sommerwurz

- Orobanche salviaeSalbei-Sommerwurz, Salbei-Würger

- Orobanche teucriiGamander-Sommerwurz, Gamander-Würger

-

- Pedicularis acaulis--

- Pedicularis ascendensAufsteigendes Läusekraut

- Pedicularis aspleniifoliaFarnblättriges Läusekraut

- Pedicularis cenisia--

- Pedicularis comosa--

- Pedicularis elongata--

- Pedicularis foliosaBlattreiches Läusekraut

- Pedicularis gyroflexaBogenblütiges Läusekraut, Gedrehtes Läusekraut

- Pedicularis kerneriKerners Läusekraut

- Pedicularis oederiOeders Läusekraut, Buntes Läusekraut

- Pedicularis palustrisSumpf-Läusekraut

- Pedicularis recutitaTrübrotes Läusekraut, Gestutztes Läusekraut

- Pedicularis rostratocapitataKopfiges Läusekraut, Jacquins Läusekraut

- Pedicularis sylvaticaWaldmoor-Läusekraut

- Pedicularis tuberosaKnolliges Läusekraut

- Pedicularis verticillataQuirlblättriges Läusekraut

-

-

- Papaver apulum, Roemeria apulaApulischer Mohn

- Papaver argemone, Roemeria argemoneSand-Mohn

- Papaver confineVerkannter Mohn

- Papaver croceumAltaischer Mohn, Nacktstängeliger Mohn

- Papaver hybridum, Roemeria hybridaKrummborstiger Mohn, Bastard-Mohn

- Papaver orientaleTürkischer Mohn

- Papaver rhoeasKlatsch-Mohn

- Papaver somniferumSchlaf-Mohn

-

-

- Linaria angustissimaItalienisches Leinkraut

- Linaria arvensisAcker-Leinkraut

- Linaria maroccanaMarokkanisches Leinkraut

- Linaria purpureaPurpur-Leinkraut

- Linaria repensGestreiftes Leinkraut

- Linaria simplexEinfaches Leinkraut

- Linaria supinaNiederliegendes Leinkraut

- Linaria tonzigii--

- Linaria vulgarisGemeines Leinkraut

-

- Veronica acinifoliaSteinquendel-Ehrenpreis, Drüsiger Ehrenpreis

- Veronica agrestisAcker-Ehrenpreis

- Veronica allionii--

- Veronica alpinaAlpen-Ehrenpreis

- Veronica aphyllaBlattloser Ehrenpreis, Nacktstiel-Ehrenpreis

- Veronica arvensisFeld-Ehrenpreis

- Veronica austriacaÖsterreichischer Ehrenpreis

- Veronica beccabungaBachbungen-Ehrenpreis, Bachbunge

- Veronica bellidioidesRosetten-Ehrenpreis, Masslieb-Ehrenpreis

- Veronica cymbalariaZymbelkraut-Ehrenpreis

- Veronica dilleniiDillenius' Ehrenpreis

- Veronica filiformisFaden-Ehrenpreis

- Veronica fruticansFelsen-Ehrenpreis, Strauch-Ehrenpreis

- Veronica fruticulosaHalbstrauchiger Ehrenpreis

- Veronica montanaBerg-Ehrenpreis

- Veronica officinalisGebräuchlicher Ehrenpreis, Echter Ehrenpreis

- Veronica opaca--

- Veronica orsinianaOrsinis Ehrenpreis

- Veronica peregrinaWander-Ehrenpreis, Fremder Ehrenpreis

- Veronica persicaPersischer Ehrenpreis, Tourneforts Ehrenpreis

- Veronica politaGlänzender Ehrenpreis

- Veronica praecoxFrüher Ehrenpreis

- Veronica scutellataSchild-Ehrenpreis

- Veronica teucriumGrosser Ehrenpreis

- Veronica triphyllosDreiteiliger Ehrenpreis

- Veronica urticifoliaNessel-Ehrenpreis

- Veronica vernaFrühlings-Ehrenpreis

-

-

- Polygala alpestrisVoralpen-Kreuzblume

- Polygala alpinaAlpen-Kreuzblume

- Polygala calcareaKalk-Kreuzblume

- Polygala chamaebuxusBuchsblättrige Kreuzblume

- Polygala comosaSchopfige Kreuzblume

- Polygala exilis--

- Polygala nicaeensis--

- Polygala pedemontanaSüdalpen-Kreuzblume

- Polygala serpyllifoliaQuendelblättrige Kreuzblume

-

-

-

- Polygonum alpinumAlpen-Knöterich

- Polygonum amphibiumSumpf-Knöterich

- Polygonum bistortaSchlangen-Knöterich

- Polygonum capitatumKnöpfchen-Knöterich

- Polygonum hydropiperWasserpfeffer-Knöterich

- Polygonum minusKleiner Knöterich

- Polygonum miteMilder Knöterich

- Polygonum nepalenseNepal-Knöterich

- Polygonum orientaleÖstlicher Knöterich

- Polygonum persicariaPfirsichblättriger Knöterich

- Polygonum polystachyumVielähriger Knöterich

- Polygonum viviparumKnöllchen-Knöterich

-

- Rumex acetosaWiesen-Sauerampfer

- Rumex alpestrisBerg-Sauerampfer, Aronstabblättriger Ampfer

- Rumex alpinusAlpen-Ampfer, Blacke

- Rumex aquaticusWasser-Ampfer

- Rumex conglomeratusKnäuelblütiger Ampfer

- Rumex crispusKrauser Ampfer

- Rumex hydrolapathumRiesen-Ampfer, Teich-Ampfer

- Rumex longifoliusLangblättriger Ampfer

- Rumex maritimusStrand-Ampfer, Meer-Ampfer

- Rumex nebroides--

- Rumex nivalisSchnee-Ampfer

- Rumex palustrisSumpf-Ampfer

- Rumex patientiaGarten-Ampfer, Englischer Spinat

- Rumex ×pratensisBastard-Ampfer

- Rumex pulcherSchöner Ampfer

- Rumex sanguineusBlut-Ampfer

- Rumex scutatusSchildblättriger Ampfer

- Rumex thyrsiflorusRispen-Sauerampfer

-

-

- Androsace alpinaAlpen-Mannsschild

- Androsace brevisCharpentiers Mannsschild, Kurzstängeliger Mannsschild

- Androsace chamaejasmeBewimperter Mannsschild, Niedriger Mannsschild,

- Androsace hausmannii--

- Androsace helveticaSchweizer Mannsschild

- Androsace lacteaMilchweisser Mannsschild

- Androsace maximaAcker-Mannsschild, Grosser Mannsschild

- Androsace obtusifoliaStumpfblättriger Mannsschild

- Androsace pubescensWeichhaariger Mannsschild

- Androsace septentrionalisNordischer Mannsschild

- Androsace vandelliiVandellis Mannsschild

- Androsace villosaZottiger Mannsschild

- Androsace wulfeniana--

-

- Primula acaulisStängellose Schlüsselblume, Schaftlose Primel

- Primula acaulis × elatior--

- Primula acaulis × veris--

- Primula albenensis--

- Primula auriculaAurikel, Flühblümchen

- Primula auricula × hirsuta--

- Primula daonensisInntaler Primel

- Primula farinosaMehl-Primel

- Primula glaucescensMeergrüne Primel

- Primula glutinosaKlebrige Primel

- Primula halleriHallers Primel

- Primula hirsutaRote Felsen-Primel

- Primula integrifoliaGanzblättrige Primel

- Primula latifoliaBreitblättrige Primel

- Primula minima--

- Primula pedemontana--

- Primula villosa--

-

-

- Anemone apenninaApenninen-Windröschen

- Anemone baldensisMonte Baldo-Windröschen, Monte Baldo-Anemone

- Anemone blandaBalkan-Windröschen

- Anemone hupehensisHerbst-Anemone

- Anemone narcissifloraNarzissen-Windröschen, Narzissen-Anemone

- Anemone nemorosaBusch-Windröschen, Wald-Anemone

- Anemone ranunculoidesGelbes Windröschen, Gelbe Wald-Anemone

- Anemone sylvestrisHügel-Windröschen, Hügel-Anemone

- Anemone trifolia--

-

- Ranunculus aconitifoliusEisenhutblättriger Hahnenfuss

- Ranunculus alpestrisAlpen-Hahnenfuss

- Ranunculus arvensisAcker-Hahnenfuss

- Ranunculus auricomus aggr.Gold-Hahnenfuss Artengruppe

- Ranunculus bilobus--

- Ranunculus circinatusSpreizender Wasserhahnenfuss

- Ranunculus flammulaKleiner Sumpf-Hahnenfuss, Brennender Hahnenfuss

- Ranunculus fluitansFlutender Wasserhahnenfuss

- Ranunculus glacialisGletscher-Hahnenfuss

- Ranunculus gramineusGrasblättriger Hahnenfuss

- Ranunculus hederaceus--

- Ranunculus hybridusBastard-Hahnenfuss

- Ranunculus kuepferiPyrenäen-Hahnenfuss, Wegerich-Hahnenfuss, Küpfers Hahnenfuss

- Ranunculus lanuginosusWolliger Hahnenfuss

- Ranunculus linguaGrosser Sumpf-Hahnenfuss, Zungenblättriger Hahnenfuss

- Ranunculus monspeliacus--

- Ranunculus muricatusStachelfrüchtiger Hahnenfuss

- Ranunculus paludosus--

- Ranunculus parviflorusKleinblütiger Hahnenfuss

- Ranunculus platanifoliusPlatanenblättriger Hahnenfuss

- Ranunculus pygmaeusZwerg-Hahnenfuss

- Ranunculus repensKriechender Hahnenfuss

- Ranunculus reptansWurzelnder Sumpf-Hahnenfuss, Ufer-Hahnenfuss

- Ranunculus rioniiRions Wasserhahnenfuss

- Ranunculus sardousSardischer Hahnenfuss

- Ranunculus sceleratusGift-Hahnenfuss

- Ranunculus seguieriSéguiers Hahnenfuss

- Ranunculus thoraGift-Hahnenfuss, Schildblättriger Hahnenfuss

- Ranunculus velutinus--

-

-

-

- Alchemilla acuminatidens--

- Alchemilla connivens--

- Alchemilla controversa--

- Alchemilla effusa--

- Alchemilla frigens--

- Alchemilla glabra--

- Alchemilla glomerulans--

- Alchemilla impexa--

- Alchemilla lineata--

- Alchemilla longana--

- Alchemilla obtusa--

- Alchemilla racemulosa--

- Alchemilla reniformis--

- Alchemilla squarrosula--

- Alchemilla versipila--

- Alchemilla mollisWeicher Frauenmantel

- Alchemilla pentaphylleaSchneetälchen-Frauenmantel, Fünfblättriger Frauenmantel

- Alchemilla speciosaAnsehnlicher Frauenmantel, Prächtiger Frauenmantel

-

- Alchemilla acutiloba--

- Alchemilla crinita--

- Alchemilla curtiloba--

- Alchemilla flavicoma--

- Alchemilla gaillardiana--

- Alchemilla hirtipes--

- Alchemilla micans--

- Alchemilla monticola--

- Alchemilla multidens--

- Alchemilla obscura--

- Alchemilla propinqua--

- Alchemilla rhododendrophila--

- Alchemilla semihirta--

- Alchemilla strigosula--

- Alchemilla subcrenata--

- Alchemilla subglobosa--

- Alchemilla xanthochlora--

-

- Cotoneaster adpressusSparrige Zwergmispel

- Cotoneaster apiculatusPreiselbeer-Zwergmispel

- Cotoneaster bullatusBlasige Steinmispel

- Cotoneaster dammeriTeppich-Steinmispel

- Cotoneaster dielsianusDiels' Steinmispel

- Cotoneaster divaricatusSpreizende Steinmispel

- Cotoneaster franchetiiFranchets Zwergmispel

- Cotoneaster horizontalisKorallenstrauch, Fächer-Steinmispel

- Cotoneaster integerrimusKahle Steinmispel

- Cotoneaster integrifoliusGanzrandige Zwergmispel

- Cotoneaster microphyllusKleinblättrige Zwergmispel

- Cotoneaster salicifoliusWeidenblättrige Steinmispel

- Cotoneaster ×suecicusSchwedische Steinmispel

- Cotoneaster tomentosusFilzige Steinmispel

- Cotoneaster ×watereri--

-

- Potentilla albaWeisses Fingerkraut

- Potentilla anglicaEnglisches Fingerkraut

- Potentilla anserinaGänse-Fingerkraut

- Potentilla argenteaSilber-Fingerkraut

- Potentilla aureaGold-Fingerkraut

- Potentilla brauneanaZwerg-Fingerkraut

- Potentilla caulescensVielstängeliges Fingerkraut

- Potentilla cinereaAschgraues Fingerkraut

- Potentilla crantziiCrantz' Fingerkraut

- Potentilla delphinensis--

- Potentilla erectaBlutwurz, Gemeiner Tormentill, Aufrechtes Fingerkraut

- Potentilla frigidaGletscher-Fingerkraut, Kaltes Fingerkraut

- Potentilla fruticosaStrauch-Fingerkraut

- Potentilla grammopetalaSchmalkronblättriges Fingerkraut

- Potentilla grandifloraGrossblütiges Fingerkraut

- Potentilla heptaphyllaRötliches Fingerkraut, Siebenblättriges Fingerkraut

- Potentilla hirta--

- Potentilla incanaSand-Fingerkraut

- Potentilla inclinataGraues Fingerkraut

- Potentilla intermediaMittleres Fingerkraut

- Potentilla micranthaKleinblütiges Fingerkraut

- Potentilla multifidaSchlitzblättriges Fingerkraut, Vielteiliges Fingerkraut

- Potentilla neglecta--

- Potentilla nitida--

- Potentilla niveaSchneeweisses Fingerkraut

- Potentilla norvegicaNorweger Fingerkraut

- Potentilla palustrisBlutauge, Sumpf-Fingerkraut, Siebenfingerkraut

- Potentilla pensylvanicaPennsylvanisches Fingerkraut

- Potentilla pusillaGrauflaumiges Fingerkraut, Flaum-Fingerkraut

- Potentilla rectaHohes Fingerkraut

- Potentilla reptansKriechendes Fingerkraut

- Potentilla rupestrisFelsen-Fingerkraut, Stein-Fingerkraut

- Potentilla sterilisErdbeer-Fingerkraut

- Potentilla supinaNiederliegendes Fingerkraut

- Potentilla thuringiacaThüringer Fingerkraut

- Potentilla vernaFrühlings-Fingerkraut

-

- Prunus armeniacaAprikosenbaum, Marille

- Prunus aviumSüsskirsche, Vogelkirsche

- Prunus cerasiferaKirschpflaume

- Prunus cerasusSauerkirsche, Weichselkirsche

- Prunus dulcisMandelbaum

- Prunus laurocerasusKirschlorbeer, Pontische Lorbeerkirsche

- Prunus lusitanicaPortugiesischer Kirschlorbeer

- Prunus mahalebFelsenkirsche, Steinweichsel

- Prunus persicaPfirsichbaum

- Prunus serotinaHerbst-Traubenkirsche

- Prunus spinosaSchwarzdorn, Schlehdorn

- Prunus subhirtella--

-

- Rosa arvensisFeld-Rose, Weisse Wildrose

- Rosa foetida--

- Rosa gallicaEssig-Rose

- Rosa glaucaBereifte Rose

- Rosa jundzilliiJundzills Rose, Raublättrige Rose

- Rosa majalisZimt-Rose

- Rosa multifloraVielblütige Rose

- Rosa pendulinaAlpen-Hagrose

- Rosa ×pollinianaPollins Rose

- Rosa rugosaKartoffel-Rose, Runzelige Rose

- Rosa spinosissimaReichstachelige Rose, Bibernell-Rose

- Rosa virginiana--

-

- Rubus caesiusBlaue Brombeere, Kratzbeere

- Rubus chamaemorus--

-

- Rubus albiflorus--

- Rubus allegheniensis--

- Rubus armeniacusArmenische Brombeere, Garten-Brombeere

- Rubus bavaricus--

- Rubus bertramii--

- Rubus bifrons--

- Rubus bregutiensis--

- Rubus canaliculatus--

- Rubus canescensFilzige Brombeere

- Rubus clusii--

- Rubus condensatus--

- Rubus conspicuus--

- Rubus constrictus--

- Rubus devitatus--

- Rubus distractus--

- Rubus divaricatus--

- Rubus doerrii--

- Rubus epipsilos--

- Rubus flexuosus--

- Rubus foliosus--

- Rubus grabowskii--

- Rubus gremlii--

- Rubus hirtus--

- Rubus incanescens--

- Rubus integribasis--

- Rubus laciniatusZipfelblättrige Brombeere

- Rubus landoltii--

- Rubus macrophyllus--

- Rubus mercieri--

- Rubus montanus--

- Rubus nessensis--

- Rubus oberdorferi--

- Rubus obtusangulus--

- Rubus oenensis--

- Rubus pedemontanus--

- Rubus phyllostachys--

- Rubus plicatus--

- Rubus praecox--

- Rubus radula--

- Rubus rudis--

- Rubus spinulatus--

- Rubus sulcatus--

- Rubus tereticaulis--

- Rubus thelybatos--

- Rubus tumidus--

- Rubus ulmifoliusUlmenblättrige Brombeere

- Rubus vestitus--

- Rubus idaeusHimbeere

- Rubus odoratusZimt-Himbeere

- Rubus parviflorusNutka-Himbeere

- Rubus phoenicolasiusRotborstige Himbeere, Japanische Weinbeere

- Rubus saxatilisSteinbeere

-

-

- Galium aparineKletten-Labkraut

- Galium baldense--

- Galium borealeNordisches Labkraut

- Galium corrudifolium--

- Galium glaucumBlaugrünes Labkraut

- Galium lucidumGlänzendes Labkraut

- Galium megalospermumSchweizer Labkraut

- Galium montis-arerae--

- Galium muraleMauer-Labkraut

- Galium obliquum--

- Galium odoratumEchter Waldmeister

- Galium parisiensePariser Labkraut

- Galium ×pomeranicumGelblichweisses Labkraut

- Galium pseudohelveticum--

- Galium rotundifoliumRundblättriges Labkraut

- Galium rubioidesKrappartiges Labkraut

- Galium saxatileHerzynisches Labkraut, Felsen-Labkraut

- Galium spuriumFalsches Kletten-Labkraut, Grünblütiges Labkraut

- Galium sylvaticumWald-Labkraut

- Galium tricornutumDreihörniges Labkraut

- Galium triflorumDreiblütiges Labkraut

- Galium uliginosumMoor-Labkraut

- Galium verrucosum--

-

-

- Salix albaSilber-Weide, Weiss-Weide

- Salix alpinaAlpen-Weide

- Salix apenninaApenninen-Weide

- Salix appendiculataGrossblättrige Weide, Gebirgs-Weide

- Salix arenariaSand-Weide

- Salix auritaOhr-Weide

- Salix bicolorZweifarbige Weide

- Salix breviserrataMyrten-Weide, Kurzzähnige Weide

- Salix caesiaBlaugrüne Weide

- Salix capreaSal-Weide

- Salix cinereaGrau-Weide, Asch-Weide

- Salix daphnoidesReif-Weide

- Salix elaeagnosLavendel-Weide

- Salix euxinaBruch-Weide

- Salix foetidaStink-Weide, Bäumchen-Weide, Ruch-Weide

- Salix ×fragilisBruch-Weide

- Salix glabraKahle Weide

- Salix glaucosericeaSeidenhaarige Weide

- Salix hastataSpiessblättrige Weide

- Salix ×hegetschweileriHegetschweilers Weide

- Salix helveticaSchweizer Weide

- Salix herbaceaKraut-Weide

- Salix laggeriLaggers Weide, Weissfilzige Weide, Flaum-Weide

- Salix myrsinifoliaSchwarzwerdende Weide

- Salix myrtilloidesHeidelbeerblättrige Weide

- Salix pentandraLorbeer-Weide

- Salix purpureaPurpur-Weide

- Salix repensMoor-Weide

- Salix reticulataNetz-Weide

- Salix retusaStumpfblättrige Weide, Gestutzte Weide

- Salix rosmarinifoliaRosmarin-Weide

- Salix serpillifoliaQuendelblättrige Weide

- Salix starkeanaBleiche Weide

- Salix triandraMandel-Weide

- Salix viminalisKorb-Weide

- Salix waldsteinianaWaldsteins Weide

-

-

- Thesium alpinumAlpen-Bergflachs, Alpen-Leinblatt

- Thesium bavarumBayrischer Bergflachs, Bayrisches Leinblatt

- Thesium divaricatum--

- Thesium humifusumNiederliegender Bergflachs

- Thesium linophyllonLeinblättriger Bergflachs, Mittleres Leinblatt

- Thesium rostratumSchnabelfrüchtiger Bergflachs, Schnabelfrüchtiges Leinblatt

-

-

-

- Saxifraga adscendensAufsteigender Steinbrech

- Saxifraga aizoidesBewimperter Steinbrech, Bach-Steinbrech

- Saxifraga androsaceaMannsschild-Steinbrech

- Saxifraga aphyllaBlattloser Steinbrech, Schmalkronblättriger Steinbrech

- Saxifraga asperaRauer Steinbrech

- Saxifraga bryoidesMoosartiger Steinbrech

- Saxifraga bulbiferaZwiebel-Steinbrech

- Saxifraga caesiaBlaugrüner Steinbrech, Hechtblauer Steinbrech

- Saxifraga cernuaNickender Steinbrech, Arktischer Knöllchen-Steinbrech

- Saxifraga cotyledonStrauss-Steinbrech, Pracht-Steinbrech, Granit-Steinbrech

- Saxifraga cuneifoliaKeilblättriger Steinbrech

- Saxifraga diapensioidesDiapensien-Steinbrech

- Saxifraga giziana--

- Saxifraga granulataKnöllchen-Steinbrech, Körnertragender Steinbrech

- Saxifraga hirculusGoldblumiger Steinbrech, Moor-Steinbrech, Bock-Steinbrech

- Saxifraga hirsutaNieren-Steinbrech

- Saxifraga hypnoidesMoos-Steinbrech

- Saxifraga muscoidesFlachblättriger Steinbrech

- Saxifraga mutataKies-Steinbrech, Safrangelber Steinbrech, Molasse-Steinbrech

- Saxifraga paniculataTrauben-Steinbrech, Immergrüner Steinbrech

- Saxifraga petraea--

- Saxifraga presolanensis--

- Saxifraga rotundifoliaRundblättriger Steinbrech

- Saxifraga sedoides--

- Saxifraga seguieriSéguiers Steinbrech

- Saxifraga stellarisSternblütiger Steinbrech

- Saxifraga stoloniferaJudenbart, Kriechender Steinbrech

- Saxifraga tridactylitesDreifingeriger Steinbrech

- Saxifraga umbrosaSchatten-Steinbrech, Porzellanblümchen

- Saxifraga valdensis--

- Saxifraga vandellii--

-

-

- Verbascum alpinum--

- Verbascum blattariaSchaben-Königskerze, Schabenkraut

- Verbascum densiflorumGrossblütige Königskerze, Grossblütiges Wollkraut

- Verbascum lychnitisLampen-Königskerze, Mehlige Königskerze, Lampen-Wollkraut

- Verbascum nigrumDunkle Königskerze, Dunkles Wollkraut

- Verbascum phlomoidesFilzige Königskerze, Filziges Wollkraut

- Verbascum phoeniceumViolette Königskerze, Purpurrotes Wollkraut

- Verbascum pulverulentumFlockige Königskerze, Flockiges Wollkraut

- Verbascum sinuatum--

- Verbascum speciosumPracht-Königskerze

- Verbascum virgatumRuten-Königskerze

-

-

- Solanum carolinenseCarolina-Nachtschatten

- Solanum chenopodioidesZierlicher Nachtschatten, Gänsefuss-Nachtschatten

- Solanum dulcamaraBittersüsser Nachtschatten

- Solanum melongenaAubergine, Eierpflanze

- Solanum physalifoliumArgentinischer Nachtschatten

- Solanum pseudocapsicum--

- Solanum rostratumStachel-Nachtschatten

- Solanum tuberosumKartoffel

-

-

- Viola albaWeisses Veilchen

- Viola bifloraGelbes Berg-Veilchen, Zweiblütiges Veilchen

- Viola cenisiaMont Cenis-Stiefmütterchen

- Viola collinaHügel-Veilchen

- Viola comollia--

- Viola cucullataAmerikanisches Veilchen

- Viola dubyana--

- Viola elatiorHohes Veilchen

- Viola hirtaBehaartes Veilchen

- Viola mirabilisWunder-Veilchen

- Viola odorataWohlriechendes Veilchen

- Viola palustrisSumpf-Veilchen

- Viola persicifoliaMoor-Veilchen, Graben-Veilchen

- Viola pinnataFiederblättriges Veilchen

- Viola pumilaZwerg-Veilchen

- Viola pyrenaicaPyrenäen-Veilchen

- Viola reichenbachianaWald-Veilchen

- Viola rivinianaHain-Veilchen

- Viola rupestrisSand-Veilchen, Felsen-Veilchen

- Viola suavisDuftendes Veilchen

- Viola thomasianaThomas' Veilchen

- Viola ×williamsii

- Viola ×wittrockiana--

-

-

Mögliche Verwechslung

Die Kleinblütige Nachtkerze (Oenothera parviflora aggr.) zeigt meist kleinere Kronblätter mit weniger als 1.5 cm Länge und ihr Blütenstand kann auch nickend sein. Die Endzipfel der Kelchblätter stehen entfernt und berühren sich am Grund nicht.

Lebensraum

Nachtkerzen (Oenothera sp.) sind anspruchslos in ihrer Standortwahl und besiedeln Ruderalflächen, Böschungen und Ackerbrachen vorzugsweise in der kollinen und montanen Stufe.

Taxonomie

Die derzeit rund 70 bekannten Arten der Nachkerzen in Europa sind überaus anspruchsvoll zu bestimmen und ein Tätigkeitsfeld für Spezialisten. Viele Merkmale sind sehr veränderlich, so dass rein morphologische Anhaltspunkte oft für eine sichere Bestimmung nicht ausreichend sind. Die Ausprägung der morphologischen Merkmale kann je nach Standort für ein und dieselbe Gattung in derselben Sippe unterschiedlich oder gar gegenteilig ausfallen. Dazu gehören besonders die roten Farbtöne, welche z.B. an einem schattigen Standort fehlen können, aber ebenso sind Wuchshöhe und Kronblattlänge überaus variabel.

Etymologie

Lat: biennis: zweijährig

Trivialnamen: Gelber Nachtschatten, Nachtschlüsselblume, Schinkenwurz

Ethnobotanik

Ursprünglich im 17. Jahrhundert in Europa als Zierpflanze aus Nordamerika eingeführt, breitete sich die Art durch Verwilderung aus. Bereits 1619 gelangte die Art in die Hände des Basler Botanikers Caspar Bauhin (1560–1624). Heute wird das Gewächs oft als einheimische Art wahrgenommen. Die Zweijährige Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera biennis aggr.) wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts als Gartengemüse angepflanzt. Verwertet wurde die blass-rotfleischige Wurzel im Herbst, wobei diese aus der Blattrosette gewonnen werden musste. Die Wurzel schnitt man in dicke Scheiben und bereitete sie mit Essig und Öl als Salat zu oder man kochte sie in Fleischbrühe und erhielt so ein Gemüse, welches der Schwarzwurzel ähnelte. Hegi (1926) berichtet, dass die Art noch im 20. Jahrhundert im Emmental als Friedhofbepflanzung beliebt gewesen sei. Lange gehörte die Gewöhnliche Nachtkerze zum typischen Bauerngarten, wo sie gelegentlich auch heute noch als Zierpflanze gefunden werden kann. Die Kronblätter werden bisweilen immer noch als dekorative Auflage zu Salaten verwendet.

Quellen

Müller, F. et al. 2021: Rothmaler Exkursionflora Grundband, Springer, 22. Auflage

Eggenberg, S. et al. 2013: Flora Vegetativa, Haupt, 3. Auflage

Hegi, G. 1926: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, III. Band Dicotyledones, J.F. Lehmanns

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Nachtkerze, Abgerufen am 18.07.2022

Autor*in: Lorenz Scherler

Stand: 19. Juli 2022

Forum

Bilder aus der Community